欧羅巴円舞曲 I ブダペストの空 (32) Millenniumi Földalatti Vasút

7 Aug 2018

長年わからなかった事柄、例えば曲名、人名、フレーズ等について、ネットのおかげで判明したものがいくつもある。最近の当家における代表例が「『ププッピドゥ』とは」。このように、わかったところで実用性がすごく低い場合もわりとよくある。

という話はさておき、欧州旅4日めは再び鉄分多めに。

温泉駅と同様、案内板が立っているところが入口。駅名と行先、そして “Földalatti”(=地下)とある。黄色の使い方がしゃれてるね。

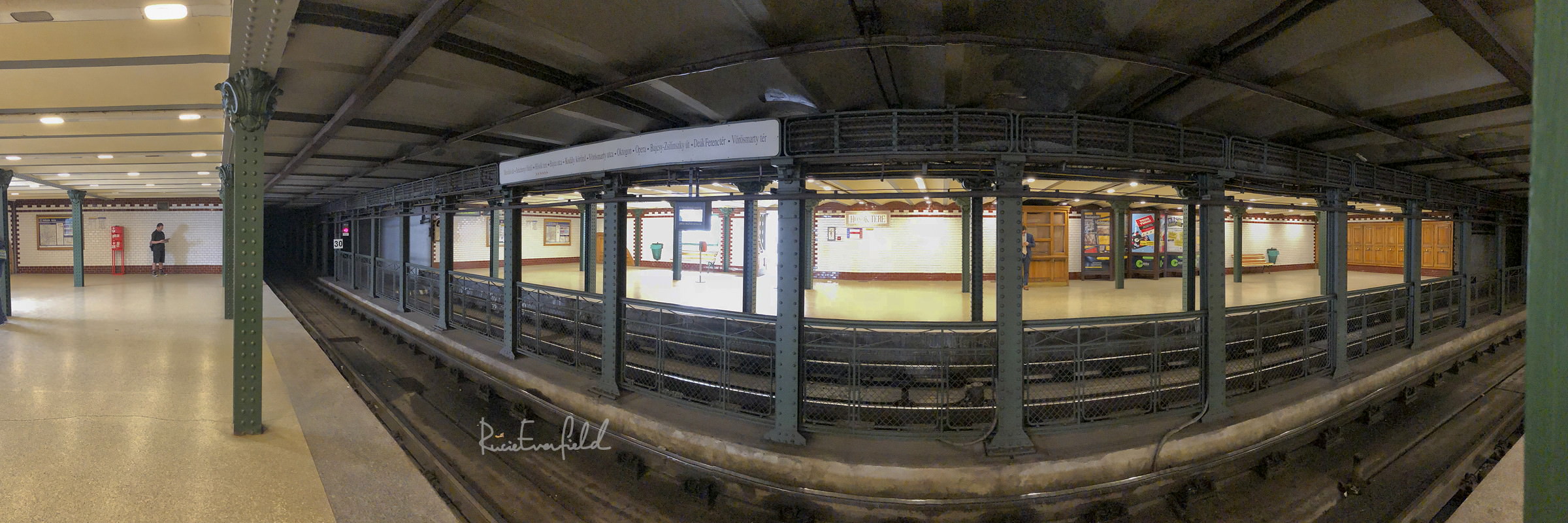

まず驚くべきはその深さ。いや、浅さ。1フロア分降りたところに踊り場のようなものが見えるが、そこがもうホームの高さである。そしてもちろん改札もなにもなくいきなりホーム。

車両は Ganz 製で、M1 の別名「ミレニアム地下鉄(Millenniumi Földalatti Vasút)」を略して MFAV と呼ばれている模様。乗降ドアが車両中央部に偏った珍しい形状は、開業当初の車両のイメージを継承したもののようだ。車両端の車輪が半分くらい見切れてるのも同様の理由か。

その名の通り、ここは建国 1000 年記念で 1896 年に開通した路線。一般的にはヨーロッパで2番目に古い地下鉄だと言われている。深度がめちゃくちゃ浅いのは当時の技術的限界だろう。しかしその先進性(当時)もあって、地下鉄という近代インフラとしては珍しく世界遺産指定もついた。

たださすがに老朽化はすごかったのか、指定前の 1995 年に全面改装。軌道は丈夫になった一方、駅構内のデザインは可能な限りオリジナルに忠実に復元された。

結果として、他路線とはまったく違う優雅なレトロ空間となっている。タイル製の駅名標とか味ありすぎでしょ。

次の列車で南西側へ進み、終点をめざす途中。旦那さんの思いつきで、国立歌劇場の最寄り駅・Opera で下車してみる。

出発駅の写真では伝わりづらかったんだが、きっぷうりばや壁に設けられた物置かなにかの扉が木製なのがまたよい。白や焦げ茶のタイルとも素晴らしく調和しており、しばらく観ていても飽きない味わい。いいねぇ。だがしかーし。

こっちも工事中かい! 本来ならウィーンのアレみたいに美しい劇場がここに建っていてですね。なんなんだこの夏休みの観光に適さない感。じゃ、終点行くか。

なお、車内はとってもコンパクトサイズとなっております。現地のみなさんに比べると明らかにちっちゃい我々でも、だいぶ狭く感じる。東京や大阪でも狭い地下鉄あるけど、あれが広く思えるレベル。そもそもトンネルがとても小さいからしゃーないね。

ただやっぱりモケットはバッチリ張ってあるのと、あとは「つり革」を観ていただきたく。本当に革なんすよ。よく博物館の保存車両でリアルつり革見つけてはしゃぐことがあるけど、現役の本つり革は初めて体験したわ。

そんなこんなで、終点 Vörösmarty tér 到着。

世界遺産は数あれど「走る世界遺産」はなかなか触れられるもんではない。貴重な経験となった。

おもてに出ると、ちょうどそこにお店。ガイドブック等でもよく紹介されている著名なカフェ Gerbeaud である。19世紀半ばの創業、シシィさんも通ったというからその由緒正しさは折り紙付き。ちょっと休憩がてら寄っていこう。

テラス席でいただいたのは「アイスコーヒー」。コーヒーの上には2種のアイス(バニラとコーヒー)、そしてホイップクリーム。えーと、これはアイスコーヒーというより Eiskaffee ですね? 翌日ウィーンへ移動する前に、こんなところで早くもウィーン風。大変おいしゅうございました。さすが有名店。

ATM で現金調達もできたし、小腹も埋まったし。広場をあとにして、乗り換えポイントへ。

公開から30日以上経過した記事のコメントは締め切っております。あしからず。